春の七草の一つ「ハコベ(繁縷)」

春の七草の一つ「ハコベ(繁縷)」

ハコベ(繁縷、学名:Stellaria media)とは、ユーラシア原産で、史前帰化した植物で今や全世界で見られるナデシコ科ハコベ属の越年性の野草です。

別名で、種類名のコハコベ、ウシハコベ、ミドリ、古語では、波久倍良(ハクベラ)やハコベラ、英名では、starwort、stitchwort、chickweedとも呼ばれます。

日本で通常みられるのはコハコベ(S. media)で、海道から沖縄の日本中の田畑や、畦道、道端、荒れ地に自生します。

草丈は10〜20 cmです。

葉柄の先に長さ1〜2 cmの卵形の葉があり、全縁で、互生します。

春の七草の一つで、開花の最盛期は3~6月ですが一年中開花します。

花茎から集散花序を伸ばし、米粒大の白い五弁花を咲かせますが、花弁が先端で2深裂して基部近くまで切れているので、花弁が10枚あるように見えます。

雄蕊は1〜7個、花柱は3個、萼片は5枚あります。

5月〜10月に卵形の蒴果が成り、中に長さ0.2 cm程の円形の種子があります。

用途は、春の七草などの食用、カナリヤやヒヨコ等の鳥餌、生薬名「繁縷(ハンロウ)」。

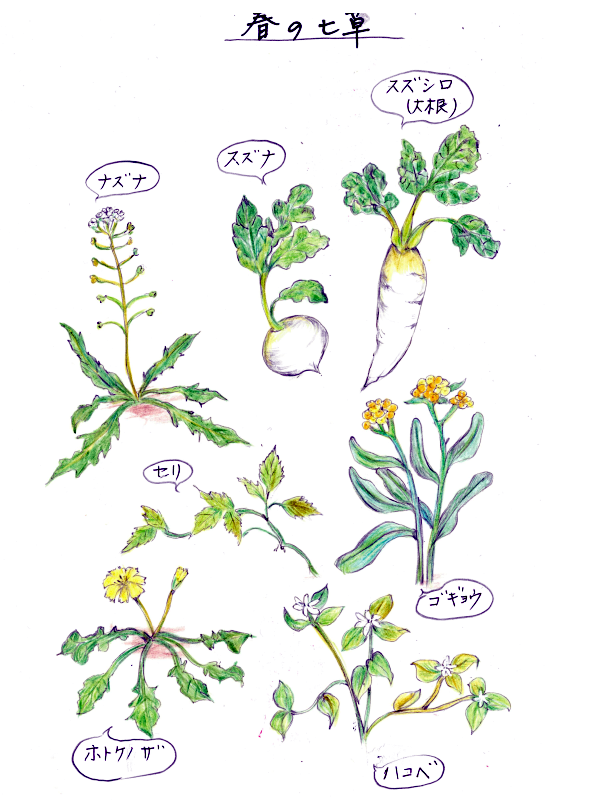

春の七草

「春の七草」は万葉時代に食用とされた、セリ(芹)、ナズナ(ペンペン草)、ゴギョウ(母子草)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(田平子)、スズナ(蕪)、スズシロ(大根)の7種の野菜です。

■関連ページ

ハコベ(繁縷、学名:Stellaria media)

春の七草【かぎけんWEB】

かぎけん花図鑑花日記 【春の七草の一つ「ハコベ(繁縷)」】2025年2月20日(木)

#2月の花 #かぎけん花図鑑 #STI #株式会社科学技術研究所