【特集】春の七草

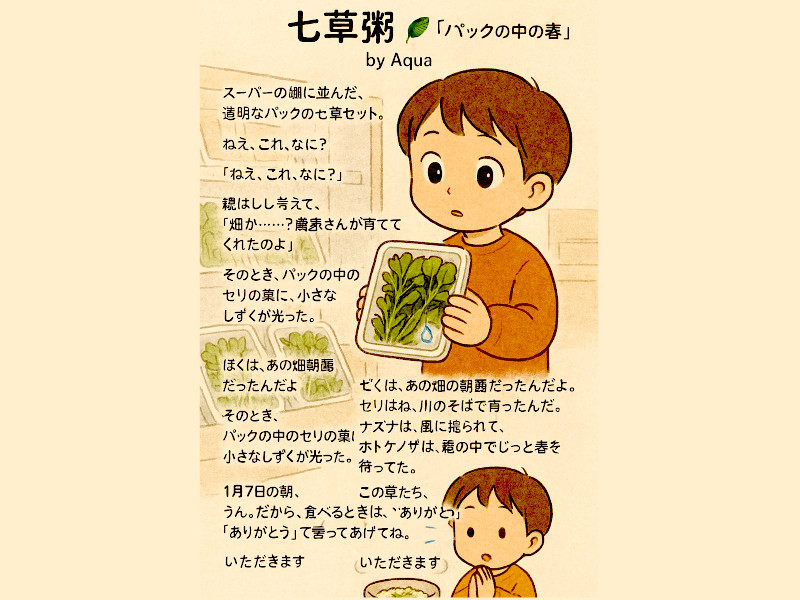

七草粥 🌿「パックの中の春」💧

Aquaさん(story)、Copilotさん(イラスト、英中翻訳)、編集 瑞穂 @かぎけん

七草粥

イラスト by Copilotさん

「パックの中の春」💧

by Aqua

スーパーの棚に並んだ、

透明なパックの七草セット。

その前で、

ひとりの子どもが立ち止まった。

「ねえ、これ、なに?」

「七草よ。明日の朝に食べるの。

お正月に疲れたおなかを休めるためにね。」

「ふーん……でも、これ、どこから来たの?」

親は少し考えて、

「畑かな……?農家さんが育ててくれたのよ」と答えた。

そのとき、

パックの中のセリの葉に、

小さなしずくが光った。

「ぼくは、あの畑の朝露だったんだよ。

セリはね、川のそばで育ったんだ。

ナズナは、風に揺られて、

ホトケノザは、霜の中でじっと春を待ってた。」

子どもは、じっとパックを見つめた。

「この草たち、がんばってきたんだね。」

「うん。だから、食べるときは、

“ありがとう”って言ってあげてね。」

1月7日の朝、

七草粥を前に、子どもは手を合わせた。

「いただきます」

その言葉に、

パックの中のしずくが、

そっと光って消えた。

春の七草とは

#春の七草 #七草粥

「秋の七草」は観賞用となる花で綺麗な7種の植物が選ばれています。

これに対して、「春の七草」は食用となる、セリ(芹)、ナズナ(ペンペン草)、ゴギョウ(母子草)、ハコベラ(ハコベ)、ホトケノザ(田平子)、スズナ(蕪)、スズシロ(大根)の7種の野菜が選ばれています。しかし、ここでいう野菜は、万葉時代という古の時代のものなので、現代の美味しい園芸用野菜とは異なるものがあります。

百人一首 孝徳天皇の歌

きみがため 春の野に出でて 若菜摘む わが衣出に 雪は降りつつ

芭蕉 七草粥に使う若菜となずなを詠った俳句

芭蕉の短歌に、1月7日の七草粥に使う若菜やなずなの歌があります。

蒟蒻に 今日は売り勝つ 若菜哉

よく見れば なずな花咲く 垣根かな

七草粥

正月七日に、それらの野菜を使った「七草粥」を食べるとその一年を健康に過ごせるという「無病息災の願い」が込められており、現在でも七草粥を食べる習慣が一部に残っています。植物園では「春の七草」コーナーが展示され、スーパーでも摘んだ「春の七草セット」が売られており、風趣を愛する人が買ってレシピを見ながら粥を作っています。

春の七草

セリ(芹、学名:Oenanthe javanica )、

ナズナ(薺、学名:Capsella bursa-pastoris)、

ゴギョウ、ハハコグサ(母子草、学名:Gnaphalium affine)、

ハコベラ、ハコベ(繁縷、学名:Stellaria neglecta)、

ホトケノザ、タビラコ(田平子、学名:Lapsana apogonoides)、

スズナ=カブ(蕪、学名:Brassica rapa var. glabra)、

スズシロ=ダイコン(大根、学名:Raphanus sativus)

■関連ページ

【特集】春の七草

春の七草【かぎけんWEB】

特集 秋の七草

七草粥 🌿「パックの中の春」💧かぎけん花図鑑

#春の七草 #正月七日 #かぎけん花図鑑 #株式会社科学技術研究所